車李菌香添“新味”

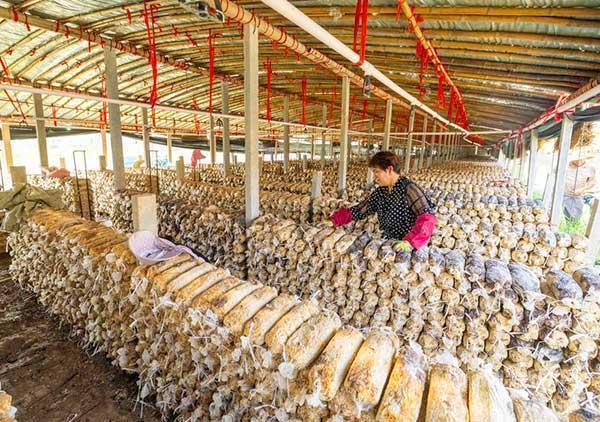

村民在毛木耳大棚里管理菌包。記者 蘇洋 攝

從雙孢菇單一種植到毛木耳“新苗”扎根,從本地“小打小鬧”到訂單遍布多省,從村“兩委”決心“探路子”到種植戶堅定“跟著干”——靈璧縣澮溝鎮車李村的蛻變,藏在毛木耳產業從無到有的突圍里,印證著“頭雁跟飛促振興”專項行動的實踐力量。

“產業要旺,不能守著老本行,得在‘特色’上再加把火。”車李村黨總支書記、村委會主任李文利望著一座座標準化毛木耳大棚,眼神堅定地說。2024年初,李文利赴杭州市臨平區塘棲街道塘棲村跟班學習,在塘棲村黨委書記唐國標手把手指導下,吃透了枇杷全產業鏈發展的“致富經”。學成歸來后,李文利立足車李村現有產業基礎,研究決定種植毛木耳,讓這株“新苗”和原有的雙孢菇一起,成為村民增收的“雙保險”。

躬身研學取“真經” 破單一種植困局

“人家把一顆枇杷做成鮮果、罐頭、果脯,連花瓣都能做成花茶,還能靠著枇杷園做采摘游,從頭到尾都是收益點。”在塘棲村跟班學習期間,李文利深刻意識到:車李村雖然有雙孢菇產業,但要想進一步壯大,就得在“產業多元布局”和“抗風險能力提升”上破局。“過去總想著種好雙孢菇就行,可市場一波動就心慌,說到底還是產品形式太單一,沒有形成自己的競爭優勢。”李文利說。

初到塘棲村,為把經驗學深學透,李文利把日程排得滿滿當當。在枇杷園里,他看著果農按果徑、色澤、飽滿度來采摘枇杷,默默記下如何根據品質進行精準分類;在產業加工廠,他觀察生產流程與質量管控,遇到技術細節就拉著工人請教;跟著采摘游負責人走在果園小徑上,他特地留意路線規劃和活動設計的巧思,琢磨著如何用趣味體驗留住游客。每晚回到住處,他又及時整理當日所學、復盤思考,反復推演這些經驗在車李村的落地可能。

隨著學習的深入,塘棲村產業里的“協同密碼”逐漸清晰。他看到游客采摘枇杷按重量付費,出口處的枇杷罐頭、果脯被爭相選購——“這就是‘種植+文旅’的聯動,游客摘果時順帶購買衍生品,既拓寬銷路又提升產品附加值。”唐國標的點撥讓李文利豁然開朗,“單一產業抗風險弱,得像這樣串起多元業態。”

帶著為車李村尋找適配業態的問題,李文利多次請教唐國標。“新產業得和老產業互補——比如雙孢菇以鮮銷為主,就需要找個耐儲存、能做干貨的搭配;雙孢菇本地賣得多,那就可以找個適合發往外地的作補充。”唐國標的話像一把鑰匙,打開了李文利的思路:毛木耳生長期短、耐運輸,正好能和雙孢菇形成搭配!他立刻在筆記本上列下“毛木耳試種計劃”,從菌包采購到物流渠道,都標注上“參考塘棲枇杷模式”。

一個月后,李文利的行李箱里裝著滿滿的筆記和1套塘棲枇杷產業鏈手冊。筆記的最后一頁,他畫了幅對比圖:左邊是車李村雙孢菇“種植-銷售”的簡單鏈條,右邊是塘棲枇杷的“全產業鏈圖譜”,中間用箭頭連起一行字:“學模式,找品種,補鏈條”。

聚力轉型謀突圍 讓新苗落地生根

“塘棲能把枇杷做成‘多元產業鏈’,咱車李村也能在雙胞菇之外,種好毛木耳!”剛從塘棲歸來,李文利就召集村“兩委”會議,“這次去塘棲,我最大的感受就是,單一產業風險大,得在雙胞菇之外,給村里找條新的增收路子。”

經過和村“兩委”干部的多次討論,種植毛木耳的想法越來越堅定。李文利組織村里的種植戶召開座談會,剛講完毛木耳種植前景,就有種植戶提出疑慮:“李書記,咱種雙胞菇才順了手,這毛木耳聽都沒怎么聽過,要是種砸了,那損失可不小啊!”旁邊幾位種植戶也跟著點頭:“是啊,這新東西沒把握,可不能隨便試。”

面對大家的疑慮,李文利給出了辦法:“我聯系了山東魚臺縣王廟鎮大溪村的毛木耳種植基地,那里種了很多年,技術成熟,我帶大家去實地看看。”沒過幾天,種植戶們就跟著李文利趕赴山東。一到大溪村的毛木耳種植基地,連片的標準化大棚就吸引了大家的目光。基地的技術員一邊演示管理方法,一邊介紹:“其實這毛木耳和雙胞菇的管理有不少相通的地方,你們有雙胞菇種植經驗,學起來肯定快。”

在基地產品加工區,工人們將剛采摘的毛木耳進行分揀、包裝;在發貨點,一箱箱打包好的毛木耳被裝上貨車。基地負責人笑著說:“這毛木耳耐儲存、易運輸,發往各地都沒問題,只要品質好,根本不愁賣。”聽到這話,之前一直緊鎖眉頭的種植戶們,臉上漸漸有了笑容。回來的路上,種植戶高標主動跟李文利說:“李書記,這毛木耳看著行,咱村有種植經驗,我覺得可以試試。”

從山東回來后,李文利立馬又組織種植戶開了會。這次大家的態度完全變了,爭著討論怎么種好毛木耳。李文利見狀,當場宣布:“咱先利用村里的閑置地塊,建6座標準化毛木耳大棚,技術上我請專業的技術員來指導,大家有什么問題隨時提。”高標第一個響應:“我報名,我想承包幾個棚嘗試一下。”

接下來的日子里,村“兩委”迅速協調土地、聯系施工隊,村里的閑置地塊很快熱鬧起來。挖掘機平整土地的轟鳴聲、施工隊搭建大棚框架的敲打聲交織在一起。沒過多久,6座標準化大棚建成了。當第一茬毛木耳從菌袋里冒出來時,村民們都圍過來看新鮮——這株“新苗”,終于在車李村扎了根。

產業興旺結碩果 變菌香為“增收香”

在車李村毛木耳標準化大棚,記者看到,層層疊疊的菌包整齊排列在架子上,飽滿的毛木耳像一朵朵黑色的小云朵,濕潤的空氣中彌漫著菌菇特有的清香。種植戶們手提竹籃穿梭在菌架間,采摘、分揀、裝袋……整個流程高效又規范。

“能種出這么好的毛木耳,離不開技術打底。”種植戶高標笑著對記者說。為了讓毛木耳產業站穩腳跟,村里特意從山東魚臺縣邀請技術員定期指導。小到菌包擺放間距、大棚溫濕度調控,大到病蟲害預防、采收時機判斷,技術員都帶著種植戶現場實操。“剛開始總擔心菌包發霉,技術員教我們掛濕度計監測,超過臨界值就及時通風,現在摸透了規律,心里踏實多了。”高標說。

技術穩了,銷路更要通。依托此前李文利在杭州市臨平區塘棲街道塘棲村跟班學習時建立的聯系,車李村借助塘棲村的資源牽線,成功打開了外地市場。如今,車李村的毛木耳已穩定銷往浙江、山東、廣西、福建等省份。新鮮菌菇從采摘到發運銜接順暢,真正實現“不愁賣”。

產業旺了,村民的“錢袋子”也鼓了。每到采收季,毛木耳的分揀、打包、裝車等環節都需要大量人手,村里的留守婦女、高齡老人等弱勞動力成了“主力軍”。“每天來這兒干活,一天能掙幾十塊,既能照顧家里,又能添份收入。”正在分揀毛木耳的村民說。據統計,僅采收季,6座毛木耳大棚就能為村里提供近百個臨時崗位,讓村民在家門口實現就業增收。

如今,毛木耳已成為繼雙孢菇之后,車李村的又一張“名片”。“下一步,我們將聚焦提質穩產,在現有基礎上深耕技術、規范管理,待種植模式成熟后有序擴大規模。同時,通過完善產業鏈條,推動菌菇產品從初級農產品向加工品延伸,讓‘地頭鮮’變成‘袋中味’,讓村民的收益更穩、鄉村的產業根基更牢。”李文利信心滿滿地說。記者 邵子育

· 版權聲明 ·

①拂曉報社各媒體稿件和圖片,獨家授權拂曉新聞網發布,未經本網允許,不得轉載使用。獲授權轉載時務必注明來源及作者。

②本網轉載其他媒體稿件目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如因轉載的作品內容涉及您的版權或其它問題,請盡快與本網聯系,本網將依照國家相關法律法規作相應處理。

推薦閱讀

-

1王迪:退役不褪色 奉獻映初心 07-30

-

2流動的史詩——新汴河⑦ |賡續,汴水文脈越千年 07-21

-

3全市黨委和政府辦公室主任會議召開 07-19

-

4全市重點項目謀劃推進會召開 07-19

-

51-6月宿州市發放惠民惠農財政補貼21.13億元 07-18

-

6別出“新材” 集鏈成群 07-15